最近總覺得電腦越來越卡,打開 C 槽一看,天啊!那條紅色的容量條快要頂到頭了!我的系統碟只有 512GB 也用了好多年,但一但它快爆了之後,刪檔案、清垃圾都只是治標不治本,只能拖延一陣子。

本來想直接等換新電腦,一次升級 PCIE5 的 SSD,但舊電腦效能似乎還能戰 (9700KF+RTX3080),加上系統上設定一堆東西,新電腦還得重新來。只好決定先買一顆新的 2TB M.2 SSD 來加裝續命!

本篇教學將帶你從零開始,把一顆全新的 SSD 安裝到能用,並教你如何聰明地轉移資料,徹底解放你那可憐的 C 槽!

內容索引

M2 SSD 硬碟、散熱片 小開箱 & 安裝

以前買電腦零件都選便宜CP值高的,說真的也用得好好的沒出過什麼事。但人只要年紀漸長,真的是越來越難搞(自己都覺得)開始挑東挑西的。

我 SSD 首選的品牌就是大廠美光,因此 PCIE4 的 M2 SSD 當然就是選表現優異的 T500。原價屋、蝦皮看了一下發現順發的蝦皮商城買最划算,就訂購了店到家宅配。

沒想到蝦皮這個店到家宅配超級慢,等了五天才到,不過先到也沒用,因為我散熱片也是蝦皮買的,選了店到店一樣慢,只比 SSD 早到一天。

新硬碟第一關:MBR 還是 GPT 格式,選哪個好?

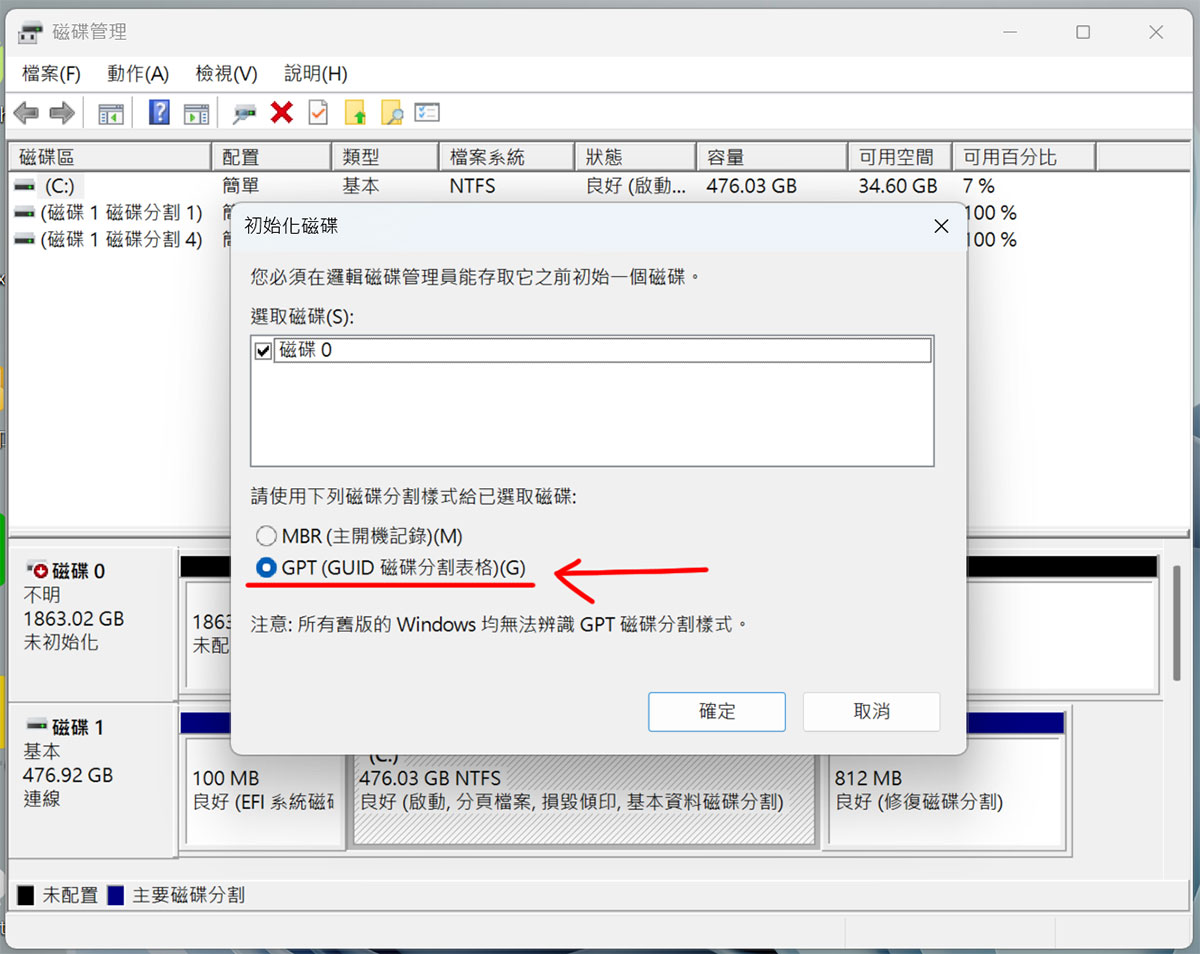

當你把新的 M.2 SSD 裝進主機板、成功開機進入 Windows 後,第一件要做的事就是「初始化磁碟」。這時候系統會跳出一個視窗,問你要將磁碟分割為 MBR 還是 GPT?

千萬不要亂選!對於現代硬碟格式,答案只有一個:請務必選擇 GPT!

為什麼這麼肯定?直接看下面的比較表,你就秒懂了。

| 特性 | MBR (舊時代的產物) | GPT (現代的唯一選擇) |

|---|---|---|

| 容量上限 | 最大只支援到 2TB | 幾乎無上限 (9.4 ZB) |

| 磁碟分區數量 | 最多 4 個主要磁碟分區 | 預設 128 個,超夠用 |

| 開機模式 | 對應舊式 Legacy BIOS | 對應現代 UEFI (你的 M.2 主機板就是這個) |

| 可靠性 | 分割區資訊只存一份,壞了就慘了 | 頭尾各存一份備份,更安全 |

為什麼 GPT 完勝 MBR?

簡單來說,MBR 是幾十年前的老技術了,它的設計上限就是 2TB。我買的硬碟剛好是 2TB,選 MBR 就像穿一件尺寸剛剛好、完全沒有伸展空間的緊身衣,非常危險,甚至可能無法完全識別所有容量。

而 GPT 是為了取代 MBR 而生的現代標準,它跟你的新硬碟、新主機板(UEFI)是天生一對。選擇 GPT 不但沒有容量煩惱,資料也更安全,開機速度還更快!

如何在 Windows 中選擇 GPT?

這個步驟超級簡單。

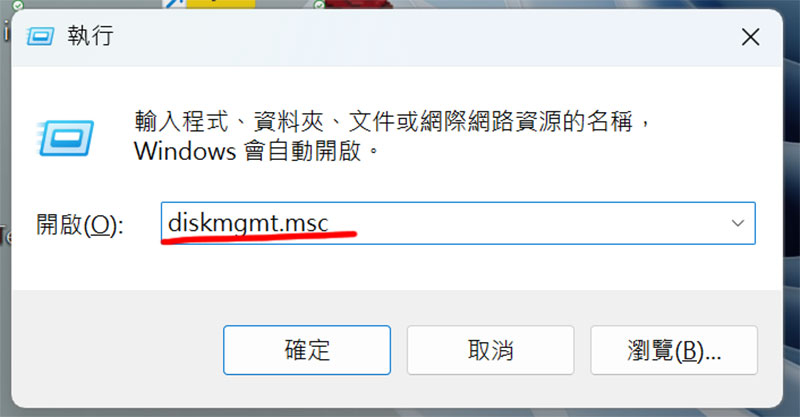

打開「磁碟管理」

在鍵盤上按下 Windows 「diskmgmt.msc」並執行。因為系統偵測到新硬碟,通常會自動跳出初始化的視窗。

勾選 GPT 並確定

在視窗中,毫不猶豫地勾選「GPT (GUID 磁碟分割表格)」,然後按下「確定」。

第二關:格式化硬碟,讓它變成能用的 D 槽

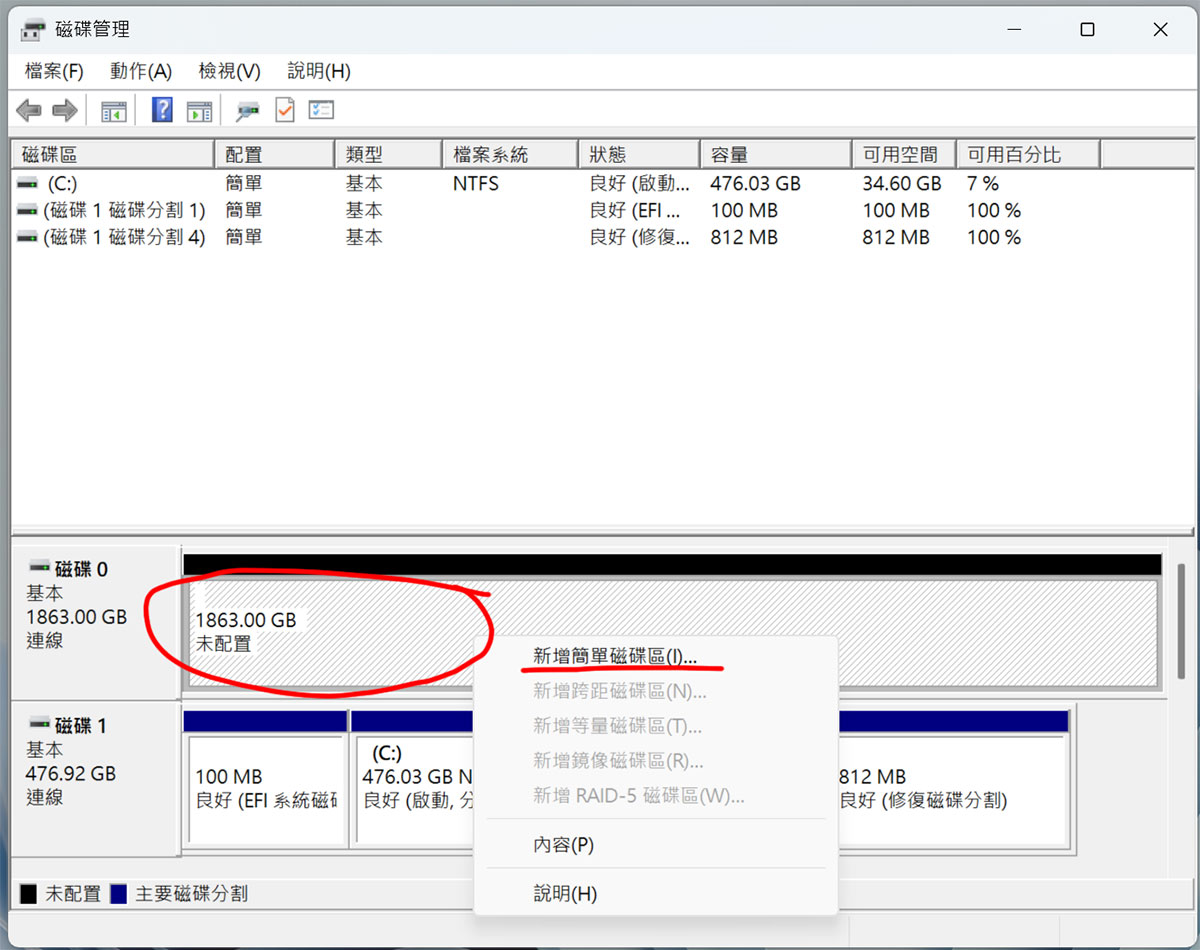

選完 GPT 之後,你會在磁碟管理中看到一塊黑色的長條,寫著「未配置」。這代表硬碟雖然被系統認得了,但還不能存東西。我們需要把它格式化,變成一個我們熟悉的磁碟機(例如 D: 槽)。

新增簡單磁區步驟

1. 在黑色的「未配置」區塊上按一下右鍵,選擇「新增簡單磁區…」。

2. 接下來會出現一個設定精靈,基本上就是無腦下一步,但我還是提一下幾個關鍵設定:

- 指定磁區大小:如果你想把整個 2TB 都當成一個槽,就用預設的最大值,不要改任何數字,直接按「下一步」。這也是我最推薦的做法,管理最單純。

- 指派磁碟機代號:系統會自動給你一個,你也可以從下拉選單裡選一個你喜歡的順眼的代號,像是 D、E、F 之類的。

- 格式化磁碟分割:這是最重要的一步!

- 檔案系統:務必選 NTFS。

- 配置單位大小:維持「預設值」就好。

- 磁碟區標籤:幫你的新硬碟取個名字,例如「遊戲碟」、「Data」、「SSD_2TB」之類的,方便辨識。

- 執行快速格式化:一定要打勾!幾秒鐘就好了。

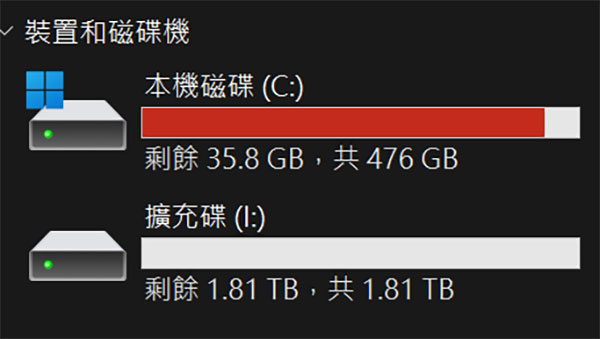

按下「完成」後,等個幾秒鐘,你就會在「本機」裡看到一個全新的、香噴噴的磁碟機出現啦!

最終關:解放C槽!把資料和程式搬到新家

這一步才是我們加裝新硬碟的終極目標!我們要讓系統和常用軟體「預設」就把東西存到新的 D: 槽去。

我把這個過程分成兩部分:「重新導向未來的資料」和「遷移現有的資料」。

1. 重新導向「未來的資料」(一勞永逸!)

這是最聰明也最重要的作法,設定一次,終身受用。

更改 Windows 使用者資料夾位置:

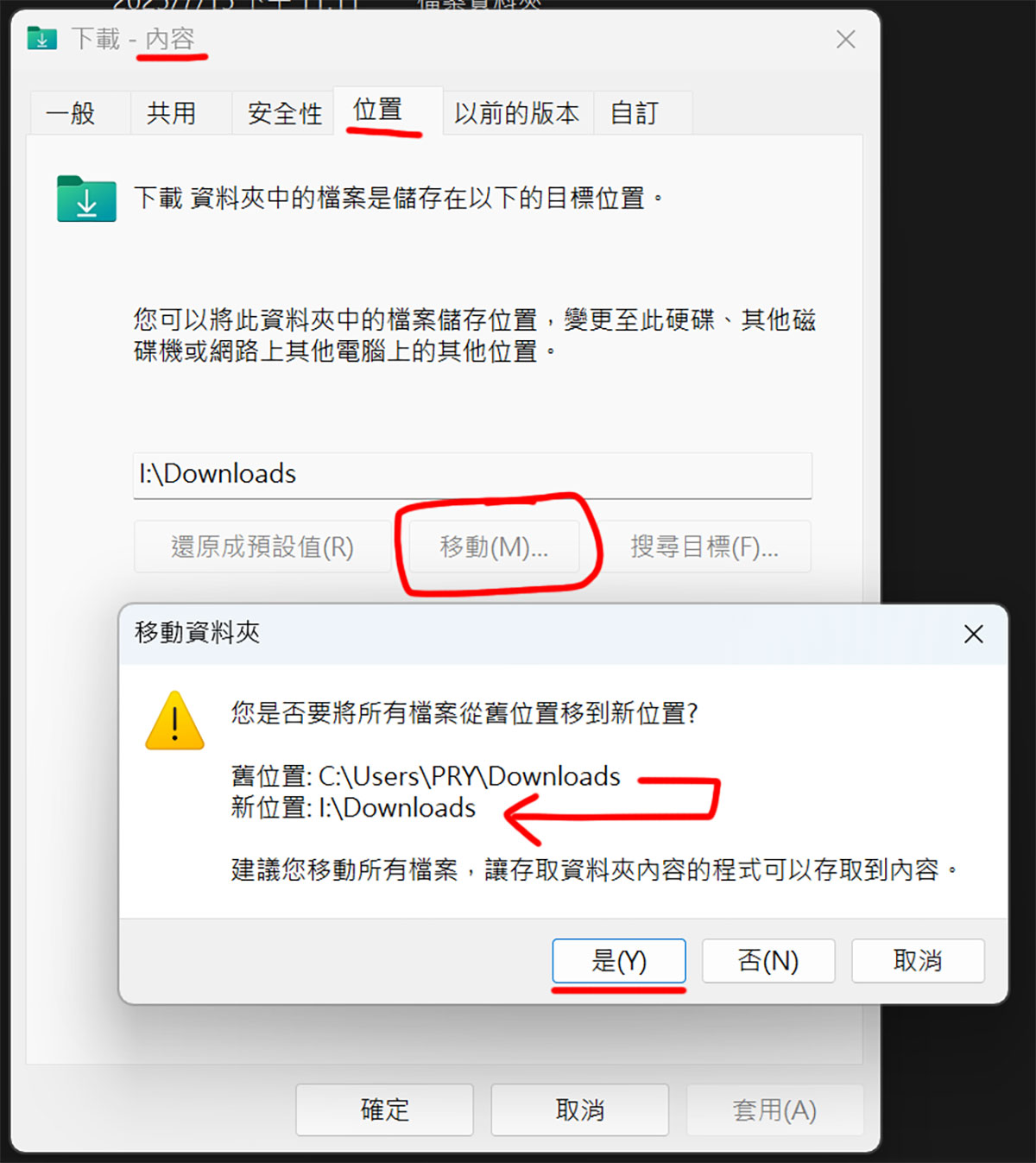

- 打開「檔案總管」,在左邊找到「下載」資料夾,按右鍵選「內容」。

- 切換到「位置」分頁,點擊「移動…」。

- 選擇你新的 D: 槽(你可以在 D 槽裡先建一個叫 “Downloads” 的資料夾),然後按「確定」。

- 系統會問你要不要移動舊檔案,當然選「是」!

2. 遷移「現有的資料和程式」

設定好未來之後,我們來處理 C 槽裡那些佔空間的「歷史遺物」。

手動搬移大型檔案:

這個最簡單,去你 C 槽的「下載」或「桌面」看看,有沒有以前下載的電影、大型壓縮檔之類的,直接「剪下」然後「貼上」到 D: 槽就好。

安全地移動已安裝的遊戲:

千萬不要直接用剪下貼上!遊戲會壞掉!

以 Steam 為例,它有內建的搬家功能:

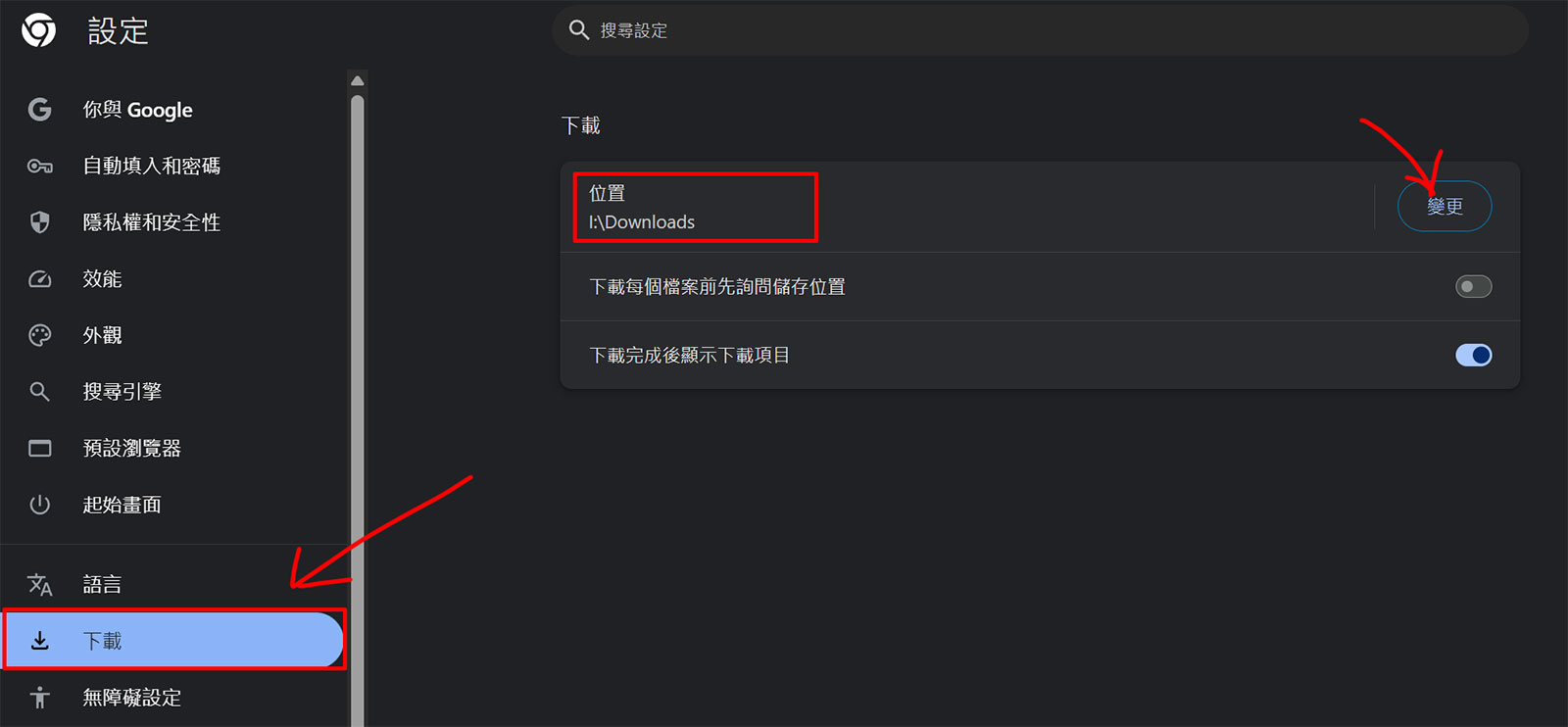

- 在 Steam「設定」>「儲存空間」裡,先把 D: 槽新增為一個遊戲庫。

- 回到「收藏庫」,在想搬家的遊戲上按右鍵 >「內容」。

- 選擇「已安裝的檔案」>「移動安裝資料夾…」,然後選擇你的 D: 槽遊戲庫就行了。Steam 會自動幫你搞定。

搬移 Dropbox 或其他雲端同步資料夾:

這也是個吃容量的怪獸!跟遊戲一樣,不要手動搬,要去軟體的「設定」或「偏好設定」裡面找「同步資料夾位置」的選項,用內建的「移動」功能來搬家。我就是這樣把我的 Dropbox 幾十 GB 的檔案安全地移到新硬碟的。

總結:這次升級超有感!

從 C 槽空間焦慮,到現在擁有一個寬敞的 2TB 空間可以隨意揮霍,這種舒暢感真是太值得了,馬上裝個兩款遊戲來揮霍一下。

加上後面的轉移後 512GB 系統碟現在空出很多閒暇空間,不怕它短時間內會遇到瓶頸,且下載位置、Stram 遊戲安裝也都已經改過去新硬碟。

現在整個系統跑起來感覺都輕快了許多。散熱片看來也很好的發揮作用,沒有過熱降速問題,所有遊戲、下載、大型檔案都有了新家,再也不用每天擔心那條紅色容量條了。如果你也正被 C 槽爆滿所困擾,別猶豫了,加裝一顆大容量 SSD 絕對是超級有感的升級!至少在心理上不用再煩惱!

所有內容皆為實際經歷,撰寫、詳細紀錄分享給大家。

希望能幫助到你。如果你願意支持,一杯咖啡能讓造九走得更遠!

嗨!歡迎來到造九 😊 打聲招呼吧!