最近我哥要換新電腦,理所當然找了我幫他配置(我是家裏的電腦顧問,凡要買筆電、電腦都會問我 XD)。這次我哥開出的條件是五萬多的電腦。

以我們家裏來說,買桌機五萬多已經算是有史以來最高的預算了(當然比起很多用頂規顯卡的大戶,五萬多也不算什麼,但以組電腦追求 CP 值為主的我已經算很高。),往年預算通常會抓在三萬多(不含螢幕),不過這也是因為近幾年顯卡價格暴漲的關係,另外還有一個默默的也漲價不少的零件是主機板(君不見華碩、技嘉、微星御三家這幾年股票翻了一兩倍嗎!!?)。

內容索引

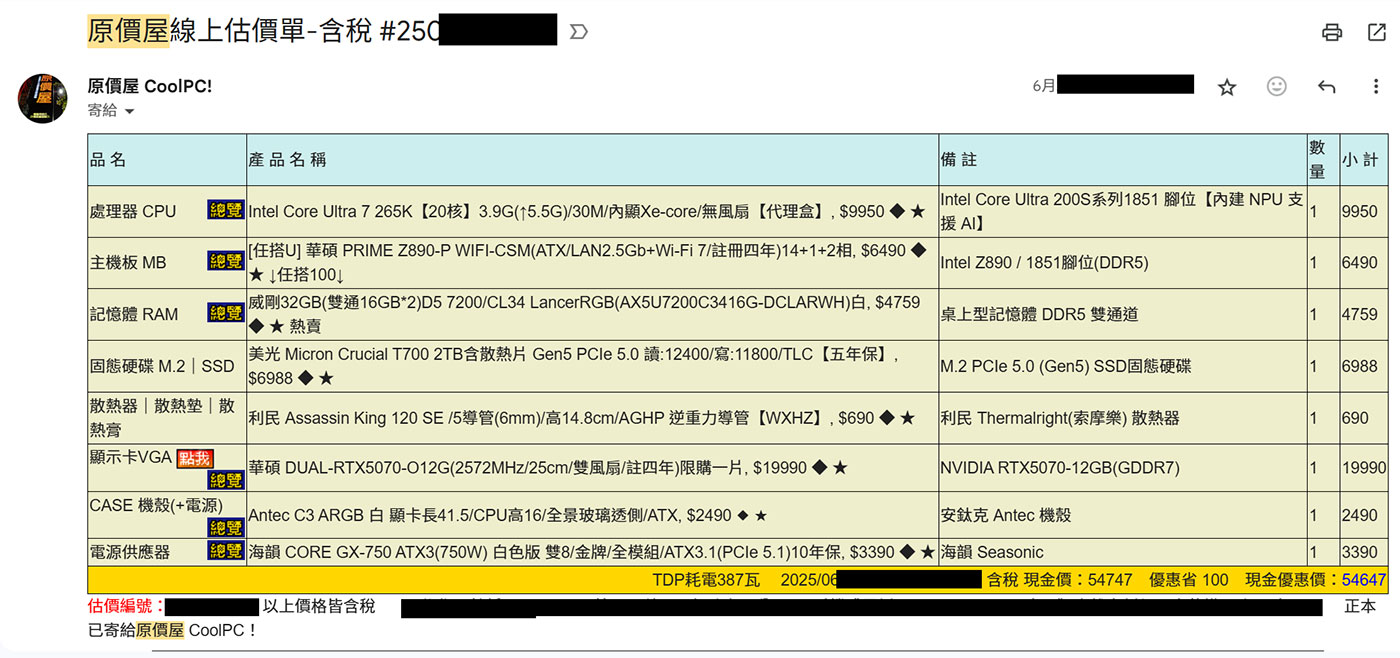

這次配置的電腦菜單如下:

| 品名 | 規格 | 價格 |

|---|---|---|

| Intel Core Ultra 7 265K | 【20核】3.9G(↑5.5G)/30M/內顯Xe-core/無風扇 200S 系列 1851 腳位 | 9,950 |

| 華碩 PRIME Z890-P WIFI-CSM | ATX/LAN 2.5 Gb+Wi-Fi 7/註冊四年;14+1+2 相;Intel Z890 1851 腳位 | 6,490 |

| 威剛 32GB LancerRGB | (雙通 16 GB×2) D5 7200/CL34 LancerRGB;桌上型 DDR5 雙通道 | 4,759 |

| Micron Crucial T700 2TB | 含散熱片;Gen5 PCIe 5.0 讀:12400/寫:11800/TLC【五年保】;M.2 PCIe 5.0 SSD | 6,988 |

| Assassin King 120 SE | 5 導管(6 mm)/高14.8 cm/AGHP 逆重力導管【WXHZ】;Thermalright 散熱器 | 690 |

| 華碩 DUAL-RTX5070-O12G | 2572 MHz/25 cm/雙風扇/註四年;NVIDIA RTX5070-12 GB (GDDR7) | 19,990 |

| Antec C3 ARGB | 白;顯卡長41.5 cm/CPU 高16 cm/全景玻璃透側/ATX;Antec 機壳 | 2,490 |

| 海韻 CORE GX-750 | ATX 3 (750 W) 白色版/雙8 PIN/金牌/全模組/ATX 3.1 (PCIe 5.1)/10年保;Seasonic | 3,390 |

真要組三萬多依然可以組到主流效能的電腦配二手顯卡,3A 大作可打(中畫質跑 1080p ~ 2K)。年輕的時候比較拮据,現在可以的話用 3C 可以多追求一點享受。

加上我哥一次組一台電腦可以用超久,上一台已經是 2016 年時我幫他組的 intel 6 代 i5 + Nvdia GTX 970 顯卡。撐了九年也夠本了,也可以見當時配置主要以主流 i5 6500 加當時略高階的 GTX 970 (當時的 7 系高階卡只要 1 萬初)。

原價屋組裝電腦寄到府開箱:記得一定要錄影

原價屋線上估價系統下單的不方便

本來我在原價屋線上估價系統配整張單:

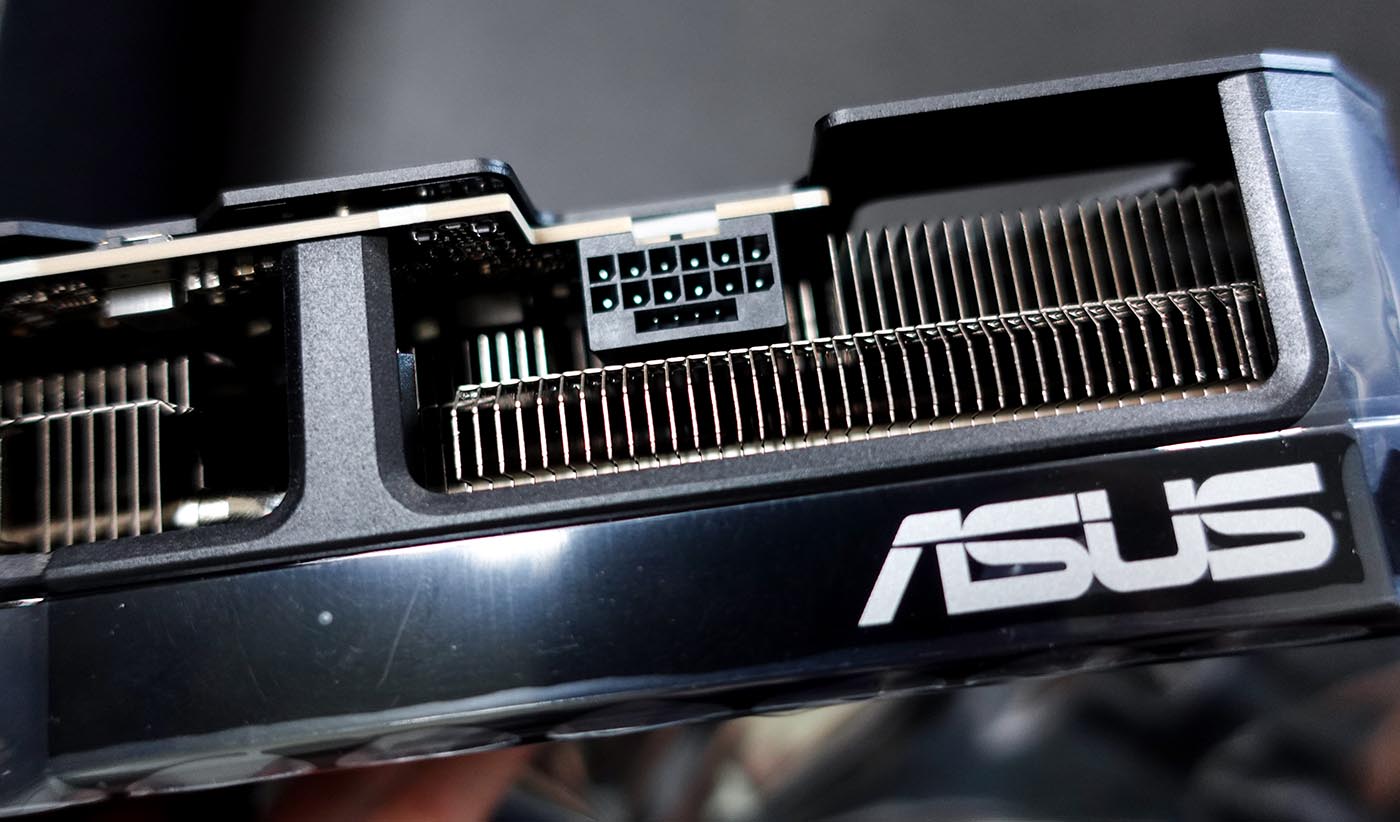

因為原價屋是有人會打電話跟你確認訂單,並轉帳付款後訂單才會成立 (欣亞可以線上直接刷卡甚至 LINE PAY 結帳),結果等他連絡我的時候,這張卡已經缺貨,所以變成我另外在 momo 購買這張 5070,然後請他組裝的時候幫我先拉好顯卡要插的電源 (可以參考上圖)。

我後續看了我寫的欣亞電腦組裝開箱、跟此篇,我發現欣亞的組裝走線更乾淨俐落。當然跟機殼本身設計也有關係,但仔細看那個連接主機板的線整個散亂,沒有梳理整齊,也沒像欣亞有整捆纏繞固定,其實看得出除了機殼本身設計外,用心程度也有差異。不過這方面不確定是每個組裝者的差異、還是店家風格的差異就是了。

為什麼堅持這張 ASUS Dual GeForce RTX™ 5070 12GB GDDR7 OC 超頻版?

這邊說明一下為什麼缺貨不換,堅持要 ASUS 這張 5070,雖然這張 19,900 的丐版 5070 缺貨,但技嘉、微星同價位的都還有貨,且技嘉的還是三風扇。

其實原因有幾點:

- 品牌偏好

- 台灣電腦組裝 DIY 御三家裏最信任華碩,同價位同功能都會優先選華碩。

- 風扇軸承

- 比較過技嘉和華碩官網介紹,華碩的風扇用的是【雙滾珠軸承】安靜可靠,技嘉是靠【奈米石墨烯潤滑油】來達到媲美雙滾珠軸承的效果,一個還需要去媲美別人,就知道哪個比較好了。

- 外型設計

- 5070 250W 的發熱量我評估應該是還好,比起三風扇我更在意其他的如剛剛說的軸承技術,超頻版頻率也比技嘉的高,以及外型,覺得這張搭配白色很好看。最不考慮的就同價位的微星。

電腦菜單組裝配置思路:

既然要用得久,穩定當然是很重要的考量。有縮缸黑歷史的 intel 13、14 代先排除,但其實 intel 將 BIOS 更新後已經沒見到有什麼災情,主要是以下幾個原因:

intel 12、13、14 是同架構持續改良的系列 CPU

技術支援停在舊規格的舊 CPU

Intel 第12代Core 處理器(代號Alder Lake)於2021年11月4日正式推出 – 维基百科

明明有更新的架構選擇,何必選一個 4 年前推出的舊架構,先不比較速度,就比較 LGA 1700 平台的支援度,12 代只能支援到 DDR5 4800,13、14 代好一點能支援到 DDR5 5600 的速度。而 SSD 速度也只能支援到 PCIE 4、還有其他各方面細節的技術落差。

| 技術支援 | LGA 1700 平台(12/13/14 代 Core) | Arrow Lake, LGA 1851 (Ultra 7 200 系列) |

|---|---|---|

| 插槽與晶片組 | LGA 1700;Intel 600 系列(Z690/H670/B660/H610)與 700 系列(Z790/H770/B760) | FCLGA 1851;Intel 800 系列(Q870、H810、W880、B860、Z890) |

| 代表 CPU | 如 12700K、13900K、14600K、14700K、14900K | 如 Ultra 5 245KF、Ultra 7 265K、285K |

| 記憶體支援 | DDR5-5600 MT/s & DDR4-3200 MT/s;雙通道,最高支援 128 GB | DDR5-6400 MT/s;雙通道,最高支援 256 GB;支援 ECC |

| CPU 直連 PCIe | 16 條 PCIe 5.0 + 4 條 PCIe 4.0;最高理論帶寬 80 GT/s + 16 GT/s | 可配置 1×16+2×4、2×8+2×4 或 1×8+4×4,共 24 條 PCIe lane |

| 晶片組下行 PCIe | Z690:PCIe 4.0×12 + PCIe 3.0×16 Z790:PCIe 4.0×20 + PCIe 3.0×8 | Z890:PCIe 4.0×24 |

| DMI | DMI 4.0 ×8(相當 PCIe 4.0×8 帶寬) | DMI 4.0 ×8 |

| Thunderbolt 支援 | 可由 Intel 600/700 系晶片組額外實作離散 Thunderbolt™ 4 | 整合 Thunderbolt™ 4 + 離散 Thunderbolt™ 5(80/120 Gbps) |

| SSD 支援 | CPU 直通一組 M.2 PCIe 4.0×4;晶片組額外可配置多組 PCIe 4.0×4 M.2(Z790 最多 5 組) | CPU 直連兩組 PCIe 5.0×4 + 一組 PCIe 4.0×4;晶片組額外提供 PCIe 4.0 M.2 插槽 |

*以上記憶體頻率為官方支援度,未含如 XMP 以及各人超頻的部分。

還有另外一個很大的原因,就是 12、14 代漲價了,Ultra 200 系列反而降價了!… 這什麼操作,那當然不用考慮買新不買舊阿。(其實直接說這點原因,上面就不用說那麼多了)

推測原因 200 系列新 CPU 在遊戲表現上反而沒 14 代 CPU 表現的好,因此 DIY 玩家寧願買舊。但我考量的是整體效能,除了遊戲效能輸舊 U 之外,其他工作生產力皆是有很大提升,新架構的進步是明顯的。

加上上述新架構的支援度、以及發熱功耗更是大大贏過火爐之稱的上代 CPU,也就是 13、14 代的巨大發熱量讓水冷越來越普及,而我只想用塔扇,風冷好好運作,最後加上 265K 從上市的一萬三千多降到免萬元,而 14700K 現時還要 11,400 元。

更多主機圖片(可放大打開照片藝廊)

Antec C3 ARGB 機殼 Review & 燈效

白的很好看,附的四個風扇 RGB 效果不錯,也算安靜,開機鍵和 USB TypeC 擴充做在機殼上方,算是我最喜歡的位置。

但是擴充的 USB 只給一個孔,很不夠用,需要自行購買 Hub 擴充。上方擴充另有 LED 鍵可以切換燈效,長按 LED 鍵可以回到 Asus Armoury 系統調整好的燈效顯示模式。

Antec C3 機殼的兩片玻璃重合處(俗稱 A 柱),無完整密合,有空隙可以直通主機內部。不知道是我這個機殼的個案還是普遍有這個狀況。

所有內容皆為實際經歷,撰寫、詳細紀錄分享給大家。

希望能幫助到你。如果你願意支持,一杯咖啡能讓造九走得更遠!

現場購買的部分還是有一點業務人員嘗試洗單的狀況,不過我認為並不嚴重,算是合理範圍內的【建議】你可以更換菜單零件,也不一定都是提高售價,像是 SSD 本來我是選購有【散熱片】版本的,經銷售提醒主機板有內建,才改成無散熱片版本,但是主機板的部分我是選購丐版的就有試探看我能不能加高預算選更高階的。另外顯卡部分也有問我要不要從 NVDIA 轉考慮 AMD 的?

然後再扣一點分的是,發票需要打統編竟然忘了打(我無法現場檢查,因為發票是跟電腦一起後來寄過來的)。所以我又多跑一趟。

原價屋組裝部分應該算是強項,畢竟他們敢推出【完美交機計劃】,想必是對這部分有信心、也有自我要求。要給顯卡的電源線也有先幫我拉好,運送的保護也有做足,零件的剩餘盒裝也有完整附上,BIOS 也有更新,開機也沒任何問題,因此這部分給足五顆星。

這一年來剛好欣亞、原價屋各組了一台電腦,如果你問我下一台電腦會去哪間組裝。我覺得都可,首先先看價格、以及要的零件有沒有缺貨。如果兩間都 OK 的話,先選線上結帳方便的欣亞直接下單(然後備註請他們組裝後更新主機板 BIOS)。如果欣亞缺貨就直接跑原價屋現場下單。

7/22更新:原價屋扣了點分,因為比較上一篇我欣亞組的電腦,我發現原價屋組裝的整線比較隨意一點,欣亞比較乾淨俐落,因此組裝滿意度部分下調半顆星(4.5 -> 4)。)